近日,华大于Journal of Integrative Plant Biology期刊发表评述论文。文章探讨了全球因盐碱地面积扩大而带来的粮食紧缺问题,并指出中国科学家发现的一种新耐碱基因AT1,该基因有望为全球超10亿公顷盐碱地的作物生产带来革命性变化,为解决粮食安全问题提供了全新思路。

耐盐碱作物为盐碱地利用提供新思路

今年3月,据联合国粮食及农业组织发布的报告,有45个国家急需粮食援助,数以百万计的人处于严重饥饿状态。预计到2050年,全球作物产量将需增加一倍,才能满足人类的粮食需求。

目前,全球还有10多亿公顷的盐碱地未得到有效利用,这为全球粮食产量的提高提供了空间。

因此,培育耐盐碱作物、提高盐碱地生产力,是解决粮食安全问题和促进农业发展的重要途径。

过去十年,研究人员探索了大量植物对非生物胁迫(如干旱、盐渍、水淹、农药等)的反应。尽管在植物耐盐性方面已取得了丰硕成果,但目前我们对植物耐碱性的机制仍知之甚少。

多年来,华大以科技力量助力水稻、小米等重要农作物的科学研究和高产稳产,而盐碱农业基因学也是华大研究的重点之一,并为此专门构建了盐碱植物的相关数据库。

盐碱植物的相关数据库

AT1基因的敲除能让作物更适应盐碱地

高粱源于非洲,是最古老的作物之一,也是世界第五大作物。由于能够适应高pH、高盐度、干旱等恶劣环境,目前它已成为全球干旱和半干旱地区的主要食物来源之一。

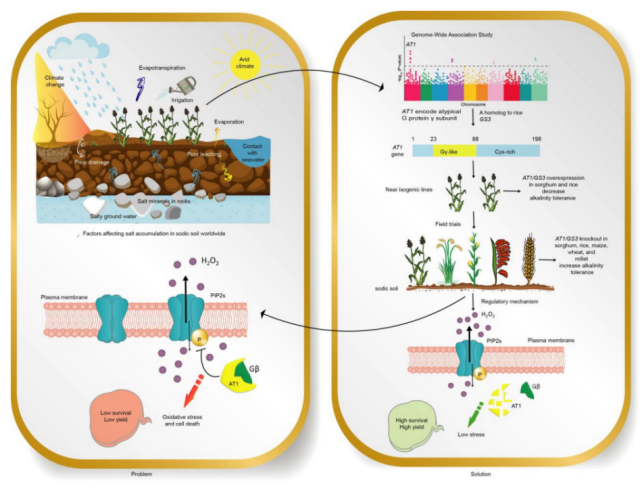

来自中国8个不同机构的研究人员,通过352份高粱资源,进行了全基因组关联研究,定位并克隆了一个与高粱耐碱性显著相关的主要基因AT1,从而在农业生物技术方面取得了重大突破。

AT1基因编码的一个G蛋白γ亚基(Gγ),与水稻Gs3同源基因中的谷粒形状控制基因密切相关。研究人员又在高粱中构建了AT1基因的近等基因系,发现AT1/GS3基因对碱胁迫耐受性具有负调控作用,在水稻、玉米、谷子等禾本科作物中高度保守。

进一步研究表明,小麦AT1基因的敲除提高了它们对盐碱的耐受性;AT1基因敲除的高粱株高更高,叶片更绿。

碱环境为何不利于作物生长?

碱会使植物细胞中的DNA和蛋白质变性,并在细胞内引起氧化还原应激,如过量的活性氧物质(ROS),可导致细胞损伤或死亡。

而敲除AT1基因可以降低细胞内的ROS。

研究人员还在中国不同地区的高粱、谷子、玉米等作物上进行了田间试验。试验发现,AT1基因敲除后,青贮料(一类饲料,主用于喂养反刍动物)的产量增加了20.1%。这意味通过基因编辑可以显著提高玉米和小麦在盐碱地上生存的可能性。

对AT1分子机制的探索,揭示了禾本科作物重要的保守生物学机制,并且证明了这一机制对相关作物增产的普适性。

盐碱地耐碱性基因鉴定和提高作物产量的机制示意图

基因组工具将为作物增产提供更多可能性

盐碱植物研究的发现有望引领分子精准设计育种技术的发展,加速新的绿色革命,并为应对全球粮食和营养安全等重大战略需求做出贡献。

目前,全球有6.18亿公顷的苏打盐碱地,仅需对20%的盐碱地使用AT1改良作物,每年将增产至少2.5亿吨粮食。

盐碱地

事实上,许多盐生植物具有很强的生存能力,如苏丹草、碱蓬草、芦苇等。将来若从这些盐生植物中挖掘抗盐碱的基因,将有利于创造更多的耐盐碱作物。

同时,未来的研究也可考虑基因对作物负面影响,如SbAT1/GC1基因会导致高粱生出更长的颖片(禾本科植物小穗基部的苞片),不利于脱粒等。

本文由深圳华大生命科学研究院基因农业基因组学国家重点实验室及农业农村部农业基因组学重点实验室Sunil K. Sahu 博士和刘欢研究员共同撰写。