从南极磷虾到北极熊,从高原牦牛到深海狮子鱼……地球上所有生命之间都交织着一张无形的“关系网”。150年前,达尔文用“生命之树”描绘了这一宏大猜想;如今,科学家们借助DNA测序等技术,把这棵“生命之树”从想象变成可视的数字化地球生命蓝图。这有助于进一步揭示生命奥秘、保护生态以及开发生物资源,其意义堪比生命科学“元素周期表”。

值得一提的是,为了构建物种基因组图谱、追溯物种的起源与演化、解码生命遗传密码,进而实现地球生命数字化,华大等17家科研机构于2017年联合发起“地球生物基因组计划(EBP)”。该计划汇聚全球科研力量,将在未来30年内完成地球上150万种生物的基因组测序,全面解读地球生命系统,为生物多样性的保护和利用注入动力。此外,华大从更早期开始就发起并参与了一系列针对不同生物类群的大型国际合作计划。

多年来,华大持续利用基因组学相关技术破译物种基因组,以回答与生命演化及生物多样性形成有关的科学问题。在生物多样性研究领域,截至2025年10月,华大已破译超6000个动植物基因组,联合全球科学家发起12项国际大科学计划,累计发表900余篇SCI论文。

接下来,让我们沿着生命之树的脉络,走进这场跨越物种、连接世界的组学革命。

01 挖掘微生物领域的“基因宝藏”

在地球生态系统中,微生物扮演着不可或缺的角色。它们参与关键生物过程,塑造生态系统结构,驱动生物地球化学循环。华大科研团队通过基因组学技术,在海洋与农业微生物领域持续突破,挖掘潜在的“基因宝藏”,助力多领域产业发展。

海洋微生物:解码近海到深渊的生命奥秘

从近海浅滩到万米深渊,科学家正在不断突破人类认知边界。2024年,华大联合多家机构建立了迄今为止全球最完整的海洋微生物基因数据库,该数据库构建了超4.31万个海洋微生物基因组和24.58亿个基因序列的海洋微生物组数据,还成功发掘了新型基因编辑工具、高效PET塑料降解酶和新型广谱抗菌肽,为开发海洋微生物基因资源提供实践范本。

(Nature,2024)

2025年,上海交大、中国科学院深海所、华大等多家单位联合发起的马里亚纳海沟环境与生态研究计划取得了重磅成果。科研团队通过多次海底探索,揭秘了深渊生态系统适应性机制,描绘了首个海洋最深生态系统图景,并构建了迄今最完整的深海原核微生物基因数据集,鉴定出7564个物种水平的代表性基因组。

(Cell,2025)

农业微生物:打通“实验室研究到田间应用”的转化路径

在农业微生物领域,华大已完成10万余份农作物微生物组的数字化,借助多组学技术,系统开展“土壤养分-作物微生物组-作物表型”关联机制研究,在植物与微生物互作、根际有益微生物发掘、微生物功能菌种产品化等领域取得一系列成果。

目前,该菌剂在大豆、棉花、水稻等作物上应用成效显著,实收测产数据显示,大豆亩增产幅度达16.50%,水稻亩增产幅度达10.25%,棉花亩增产10%。这些结果都充分验证了菌剂的稳定性与普适性,并探索出一条“从实验室到田间”的全链路转化路径,助力资源节约型、环境友好型现代农业发展。

此外,华大在土壤改善及植物与微生物互作机制方面也开展了系统研究。

2018年,“全球柑橘根际微生物组的结构和功能研究”成果发表,完成了全球柑橘根系微生物群落结构普查,并揭示其核心微生物类群组成及功能。

2019年,揭示了水稻通过NRT1.1B调控根系具有氮转化能力的微生物组成,改变根际微环境,影响籼梗稻田间氮肥利用效率。

2022年,关于“谷子基因型、根系微生物组与农艺性状之间的互作网络”的研究成果发表,首次提出基因型依赖的微生物效应。

2023年,土壤养分及耐盐微生物的组成促进广陈皮活性成分单萜的合成与积累,揭示了中药材“道地性”的成因。

2024年,通过多组学技术破译了茶枝柑基因组的遗传图谱,揭示了多甲氧黄酮合成的潜在通路以及基因调控网络。该研究首次报道了一种新的甲氧基转移酶功能基因CcOMT1,可以直接催化合成抗肿瘤活性物质。

2024年,基于一项持续40余年不施氮肥、磷肥或钾肥的黑土长期定位试验,发现低氮条件下根际富集的微生物组模块能够促进大豆生长,为大豆“减肥增效”提供了理论基础和技术支持。

(Nature Communications,2018)

(Nature Biotechnology,2019)

(Nature Communications,2022)

(Microbiome,2023)

(Nature Communications,2024)

(Nature Communications,2024)

02 创建植物领域的绿色生命基因目录

植物不仅是地球生物多样性与生态系统的核心,更是人类生存发展的根基。2018年,华大发起了推进植物相关基础科研、育种及农业应用发展的“万种植物基因组计划”(10KP),目标是为1万种植物及藻类构建基因组图谱,创建覆盖绿色植物界的基因目录,为农业、医药、生态、能源等领域保存关键基因资源。

植物登陆的演化路径

华大通过解析不同演化阶段藻类的基因组,绘制出植物从水生到陆生的演化路径,阐明其登陆过程中逐步适应陆地环境的分子机制。

演化起点-海洋华藻门绿藻:该类群在绿色植物起源初期便率先分化,保留了绿色植物祖先的核心基因遗传信息库,为后续演化提供了原始基因资源。

(Nature Ecology&Evolution,2020)

早期分化-链型藻类:通过基因组创新,提前演化出植物型光呼吸机制、植物激素调控通路及植物型细胞壁结构,突破水生环境限制,为陆地适应奠定生理基础。

(Nature Plants,2019)

关键桥梁-陆生植物姐妹群双星藻纲:登陆前通过从土壤细菌获取水平基因转移等胁迫响应基因,预先具备抗旱能力,成为连接水生藻类与陆生植物的“演化桥梁”。

(Cell,2019)

适应极端环境-绿藻(小型平藻、沙漠片球藻):通过基因家族扩张、外源基因水平转移及动态脂质重塑等代谢创新,强化极端环境生存韧性,完善陆地适应策略。

(Nature Communications,2025)

早期苔藓和蕨类植物的生存智慧

早期苔藓与蕨类植物基因组的研究成果颠覆了植物如何征服陆地的传统认知,揭示出植物实现陆地优势的两条鲜明路径。

苔藓植物:其基因家族有近64.7万种,凭借独特的“基因创新”与“水平基因转移”策略获取繁衍,成为地球上分布最广、适应能力最强的植物类群之一。

(Nature Genetics,2025)

蕨类植物:研究发现其演化过程借助了全基因组复制与高度特化的共生机制,并通过水平基因转移从细菌中获取关键抗虫基因。

(Nature Plants,2018)

(Nature Plants,2020)

裸子植物:探寻“活化石”的生存密码

苏铁是地球上现存最古老的裸子植物,其起源可追溯到大约3亿年前,是著名的“活化石”植物。2022年,华大联合多家科研单位完成苏铁基因组解析工作,并发布苏铁基因组图谱。该研究发现苏铁演化过程中通过水平基因转移从细菌里获得细胞毒素蛋白基因(fitD)以实现自我保护,并揭示了苏铁性别决定的遗传机制;此外,还在苏铁种子储存蛋白中发现了营养与抗菌特性,为生态学、健康及生物技术研究提供新启示。

(Nature plants, 2022)

被子植物:厘清系统发育及深层演化关系

被子植物是地球上数量最多、种类最丰富的植物类群,超过35万种。厘清被子植物的系统发育以及深层演化关系,对于了解物种起源、进化联系和扩张至关重要。

通过对系统发育关键物种测序,华大构建了金粟兰基因组图谱,确定其系统发育位置,提供了最后一个主要被子植物谱系金粟兰目的数据,支持其作为木兰类植物的姐妹群的地位,并揭示了金粟兰目植物药用和芳香化合物利用价值,为物种资源保护提供科学支撑。

(Nature Communications,2021)

单子叶植物是被子植物的第二大类群,其基部类群归属仍存在争议。2023年,华大破译了石菖蒲基因组信息,为早期单子叶植物进化提供清晰视角,确定其所在的菖蒲目为现存其它单子叶类群的姐妹群,鉴定并解析了早期单子叶植物适应水生生存环境的关键基因。

(Nature Communications,2023)

解析高价值基因资源,助力农业发展

多年来,华大持续开展农业物种、孤生作物、根瘤固氮植物及寄生植物的系统性研究,揭示了重要农艺性状基因、营养代谢相关基因特征、农业固氮保守基因及特化生活方式下的基因组缩减模式等成果,为农业研究提供重要基因层面支撑。

03 解读动物领域的演化密码书

动物是“生命之树”最繁茂的分支之一。从蚂蚁到鸭嘴兽,从飞鸟到水熊虫,它们身体里都藏着独特的演化密码书。而华大正以多组学技术一步步解读这些密码书,追溯它们的演化起源,破解其生存机制,为生物资源保护与利用提供科学支撑。

根基探索——无脊椎动物

无脊椎动物占全球动物物种的90%以上,它们是生命世界最原始的根基。

在昆虫研究领域,华大从个体基因组拓展到群体演化深度分析了家蚕、蚂蚁、蜜蜂等物种的适应性和演化机制,实现了“技术突破-理论创新-产业应用”的完整闭环。

2004年,于Science发表中国首个动物基因组--家蚕全基因组,揭示丝蛋白合成基因的驯化选择机制。

2010年,于Science发表蚂蚁社会性演化研究,解析了等级分化的表观调控网络。

2014年,于Science重绘昆虫4.8 亿年演化生命树,校准陆地生态、害虫治理与比较功能基因组学的时空基准。

2022年,于Nature Ecology & Evolution揭示蚂蚁大脑调控社会分工的机制。

2025年,于Cell解析蚂蚁适应性辐射与社会性演化的遗传基础。

(Science,2004)

(Science,2010)

(Science,2014)

(Nature Ecology & Evolution,2022)

(Cell,2025)

在软体动物和缓步动物研究领域,华大科研团队持续突破。

2009年,于Nature破译血吸虫基因组,首次揭示寄生虫入侵宿主的效应蛋白,为抗寄生虫药物研发提供新靶点。

2012年,于Nature解析牡蛎耐盐、耐重金属的环境适应性机制,指导抗逆性贝类育种和疾病防控。

2024年,于Science探究水熊虫极端耐受基因,为抗逆基因开发奠定基础。

(Nature,2009)

(Nature,2012)

(Science,2024)

关键分支-脊椎动物

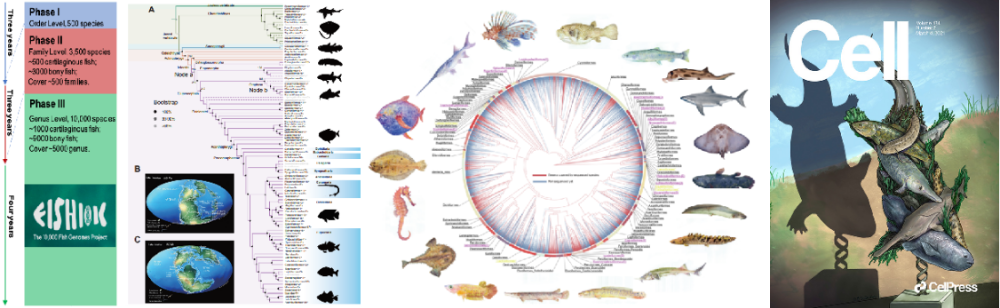

为推进脊椎动物的起源、演化及发育学研究,华大分别于2015年主导发起“万种鸟类基因组项目”(B10K)和2019年主导发起“万种鱼基因组计划”(Fish10K)。

鸟类研究:目前,“万种鸟类基因组项目”已完成迄今最全面的鸟类演化树重构,建立涵盖现存鸟类95%科级的基因组数据库;累计发表SCI期刊文章90篇,含CNS主刊13篇,揭示调控序列创新驱动的飞行、羽毛与鸣唱等重要性状快速起源机制,树立脊椎动物宏观演化研究的组学范式。

鱼类研究:“万种鱼基因组计划”现阶段已破译超94%的鱼类目基因组;2021年,华大在Cell发表的两项肺鱼基因组研究成果,首次绘制了水生到陆生过渡的完整遗传图谱,鉴定出四肢发育的关键调控元件,并发现空气呼吸和重力适应的前驱基因网络,为四足动物起源提供分子考古学证据。

特色物种标志性研究成果

长期以来,华大聚焦动物领域具有生态与科研价值的特色物种,已发表一系列突破性成果。例如,破解大熊猫“食肉目素食之谜”、发表裸鼹鼠基因组研究成果、揭示反刍动物特殊类群的进化适应机制与农业应用价值、解析狨猴二倍体遗传信息差异以及系统性揭秘灵长类演化历程。

(部分成果封面图)

04 向极端探索,突破认知边界

当前,科学研究正向极宏观拓展、向极微观深入、向极端条件迈进、向极综合交叉发力,不断突破人类认知边界。为顺应科学发展趋势,多年来华大科研团队不断向极端环境迈进,系统揭示了从南极到北极、从高原到深渊的独特适应机制,并发表了多项突破性研究成果,为回答生命起源、意识本质、物种演化等终极科学问题提供重要线索。

在南北极研究领域,华大开展了南极磷虾、北极熊等极地生物基因组研究;在高原研究领域,华大参与了青稞、藏羚羊、牦牛等高原动植物基因组研究,并揭示了人类适应高原环境的突变基因与特殊机制;深渊研究领域,华大持续探索深渊钩虾、狮子鱼等深海生物的环境适应机制。

(Nature Genetics,2012)

(Nature Communications,2013)

(Nature Communications,2022)

依托领先的高通量测序技术平台,华大积极推动与全球科研团队的合作,所构建的不仅是一张张物种基因组图谱,更是一部数字化“地球生命百科全书”。它如同生命科学的“元素周期表”,既厘清了物种演化的“基因元素”,更揭示了生命互动的“规律脉络”,成为守护生物多样性的“基因档案库”,破解粮食安全、疾病防控难题的“科学密钥”,以及理解人类与自然共生关系的“认知桥梁”。

全球生物多样性研究的每一项突破都在拉近人类与生命本质的距离,每一组数据都在为地球生态平衡注入科学底气。未来,华大将继续秉承“基因科技造福人类”的初心,发挥产学研一体化的优势,在让“生命之树”更加枝繁叶茂的同时,积极担当社会责任,为实现人与自然和谐共生的可持续发展贡献更多科技力量。