在生命科学的广阔疆域中,人体共生微生物组是蕴含海量遗传信息的“新大陆”,深刻影响着人类健康。

多年来,华大在该领域开启了持续而系统的探索与布局。截至2025年10月,华大累计已发表论文5859篇,包括CNNS(Nature及其系列期刊,Science及其系列期刊,Cell及其系列期刊,New England Journal of Medicine)文章863篇。其中,有185篇聚焦于人体共生微生物领域,39篇发表于CNNS,总计引用次数超过6.2万次。在该领域,华大已主持或参与国家级科研项目20余项、省部级及市区级项目40余项。

这份亮眼的“成绩单”,不仅彰显了华大在人体共生微生物领域的深厚积淀与领先实力,更记录了一场从微观生命密码解析到宏观健康干预的壮阔征程。

01

固本:构建资源基石,储藏生命密码

对于微观、复杂的微生物世界而言,一部详尽的“参考字典”或一个保藏丰富的“菌株银行”是解码一切奥秘的起点。

首部“肠菌字典”与基因目录的奠基

2008年,华大作为唯一非欧盟组织深度参与“人类肠道宏基因组计划”(MetaHIT)。2010年,该项目发布了首个百万级别的人类肠道微生物基因参考集,包含330万个非冗余基因,编纂了肠道微生物的第一部“字典”,标志着研究进入宏基因组学新时代。

2014年,MetaHIT项目团队进一步整合多国数据,将这部“字典”升级为包含988万个基因的综合数据集,揭示了不同人群肠道菌群的“地域特色”,为后续精细研究奠定了无可替代的数据基础。

从“不可培养”到“万株库藏”的突破

传统微生物学认为多数肠道菌“不可培养”,限制了深入的功能研究和因果验证。华大通过创新培养组技术,于2019年发布了源自1520个高质量基因组的“可培养基因组参考数据集”,极大提升了宏基因组分析的精确度。

至2023年,这一资源已扩展至3324个高质量基因组,覆盖527个物种(含179个新物种),并详细解析了其膳食纤维代谢、噬菌体互作等功能,为益生菌开发和机制研究提供了宝贵的“活体材料库”。至今为止,这个数字仍在增加。

02

利器:革新方法与工具,锻造基因慧眼

工欲善其事,必先利其器。面对海量的微生物组数据,创新的研究方法与强大的生物信息学工具是洞见微观世界的“显微镜”与“计算中枢”。

宏基因组关联分析的开创与深化

2012年,华大团队率先将全基因组关联研究的思路应用于微生物领域,开发了宏基因组关联分析方法,成功应用于2型糖尿病研究,开启了从微生物层面理解复杂疾病的新视角。

2016年,团队进一步系统阐述了宏基因组关联分析的理念、方法与挑战,奠定了该领域的方法学基础,使其成为探索菌群-疾病关联的核心利器。

技术平台迭代:持续提升组装能力

任何分析工具的可靠性都建立在测序数据的准确性之上。2024年,团队对新兴的DNBSEQ平台与广泛使用的国际平台进行了系统性对标,证实了DNBSEQ平台可作为细菌基因组测序的可靠选择,为后续大规模、低成本开展微生物基因组研究提供了关键的工具与方法保障。

2025年,团队评估了华大自主研发的新型长读长技术——CycloneSEQ,发现结合该技术和DNBSEQ短读长技术的混合组装策略在细菌基因组组装中展现出强大优势,能极大降低基因组的错误率,高效完成高质量基因组组装。这为长读长技术的大规模、经济化应用铺平了道路,推动了从“基因草图”到“完成图”的跨越。

从技术领先到规则制定:引领宏基因组学标准化进程

一项技术从实验室走向广泛应用的标志,是其操作与分析的标准化。

2021年,由深圳华大生命科学研究院牵头主导制定的国家标准《环境微生物宏基因组检测高通量测序法》正式实施。该标准为环境微生物群落的检测提供了统一、规范的技术流程,确保了从样本处理到测序的数据生产环节的可靠性与可比性。

而2023年发布的由华大等机构共同研制的ISO/TS 24420:2023《生物技术-大规模并行DNA测序-鸟枪法宏基因组数据处理通用要求》,则为全球范围内的宏基因组数据处理建立了通用准则,推动该领域研究在数据解读层面的规范与一致。

03

探微:解码肠道秘语,揭示健康因果

肠道作为人体最大、最复杂的微生态系统,是微生物组的研究主阵地。华大在此领域进行了一系列开创性工作,持续揭示肠道菌群在健康与疾病中的核心作用。

里程碑:绘制疾病相关菌群图谱

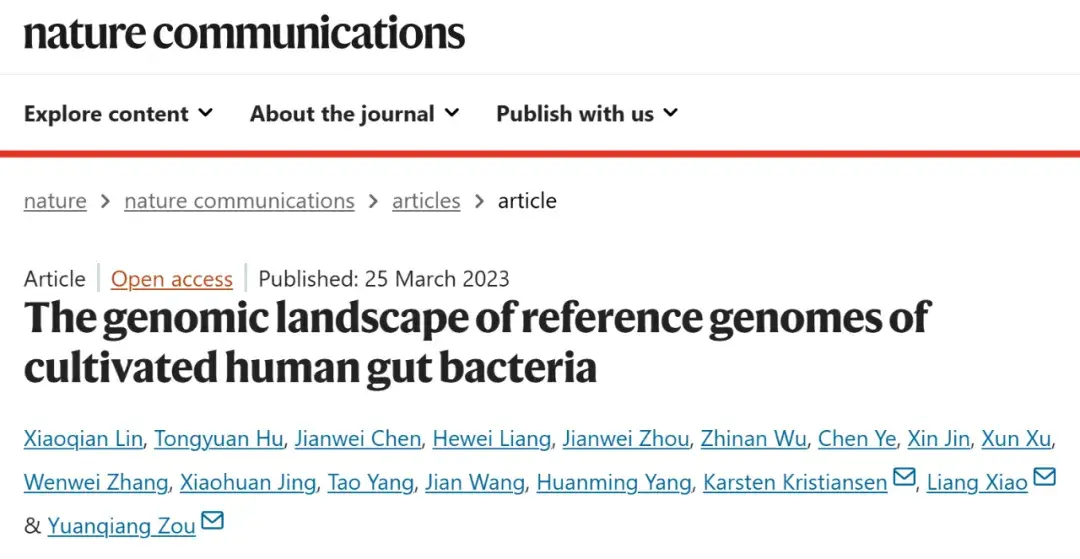

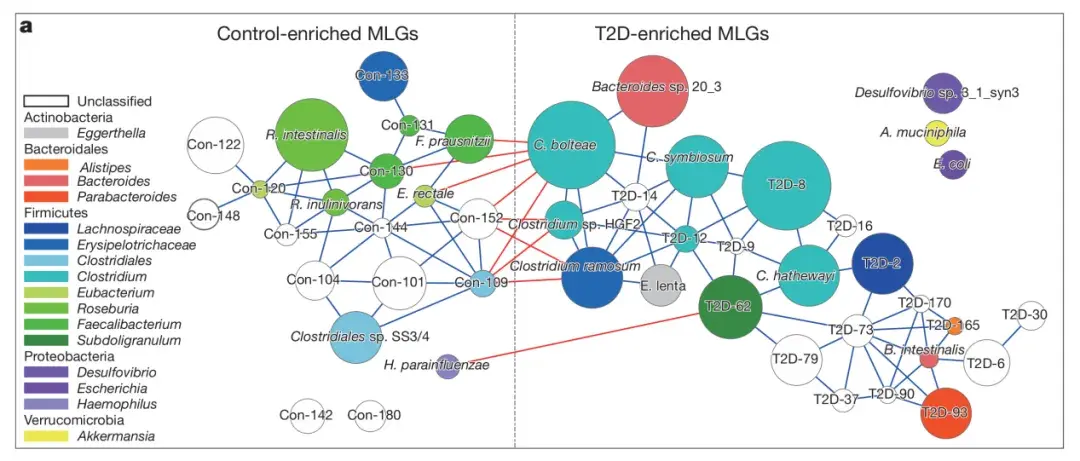

2012年,针对2型糖尿病的研究,团队首次明确了中国糖尿病患者独特的肠道菌群结构,发现了23个可用于疾病分类的微生物标记物,这也是MetaHIT项目的核心成果与肠道菌群疾病研究的开山之作。

紧随其后,2013年的研究发现肠道菌群基因丰富度与肥胖、胰岛素抵抗等代谢指标显著负相关,提出了“菌群多样性”作为健康新指标的概念。后续关于结直肠癌、类风湿性关节炎、动脉粥样硬化性心血管疾病以及精神分裂症的研究相继展开,不断证实肠道菌群是连接遗传、环境与复杂疾病的关键桥梁。

前沿:解析年龄与代谢的交互作用

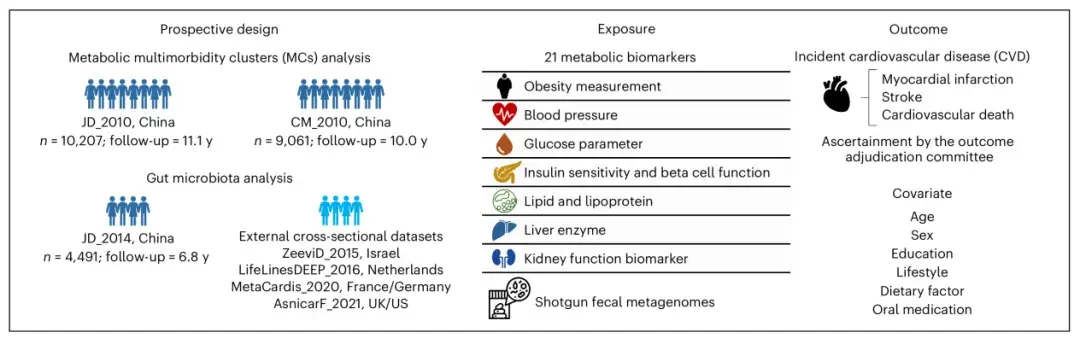

近年来,华大在肠道菌群领域的研究愈发精细。2024年发表于《自然·医学》的研究,系统区分了“年龄相关”与“代谢相关”的肠道菌群特征,并创新性地提出“肠道菌龄”概念,发现其能独立于宿主年龄调节老年人群的心血管疾病风险。

同年另一项研究则揭示,年轻与老年发病的结直肠癌患者共享相似的肠道微生物组特征,为跨年龄段的早期诊断提供了新思路。

04

扩疆:绘制全身图景,纵观共生全景

人体是微生物的宇宙,除肠道外,口腔、皮肤、生殖道、鼻腔等各自孕育着独特的生态系统。对此,华大团队多点布局,系统描绘了这幅“全身共生微生物图谱”。

2017年,研究团队通过对女性盆腔至阴道多个部位的系统采样,首次以宏基因组学证据打破了“上生殖道无菌”的传统认知,揭示了从阴道至盆腔的菌群结构连续性,并发现其与子宫内膜异位症、不孕症等疾病的关联,为女性健康研究开辟了新方向。

口腔领域,通过整合数千个样本,华大构建了包含数万个基因组的口腔微生物目录,发现了大量新分类群,并揭示了其与牙周疾病、类风湿性关节炎的潜在联系。皮肤领域,2023年发布的统一人类皮肤基因组目录,涵盖了813个物种(其中470个为新物种),极大地扩展了对皮肤微生物功能多样性和潜在药用价值的认知。

2024年,团队发现健康女性的鼻腔微生物群落比男性更具稳定性和抗病潜力,并识别出维持群落稳定的“基石微生物”,为理解呼吸道感染的性别差异及开发针对性干预策略提供了全新视角。

05

践行:推动精准干预,守护健康平衡

认知的终极目标在于应用。如何智慧地调控这片微观宇宙,使其更好地服务于人类健康?多年来,华大在益生菌、合生元及饮食药物互作等方面积极探索,推动微生态调控走向精准化。

2017年,研究团队发现特定益生菌如双歧杆菌Bifidobacterium Infantis可通过调节肠道菌群缓解食物过敏;口服特定乳酸菌则能通过肠道作用促进抗生素治愈后的阴道健康长期恢复。这些发现提示了益生菌作用的复杂性和靶向性。

2025年,研究团队发现一种具有抗生素抗性的肠道共生菌Parabacteroides goldsteinii,能增强肠道屏障,缓解结肠炎,为利用工程菌或特定代谢物治疗炎症性肠病提供了全新路径。

2025年,针对阿尔茨海默病,团队首次发现肠道菌群影响大脑抗炎机制的关键——肠道菌群代谢物吲哚乳酸,并设计了一种由特定乳酸杆菌和菊粉组成的合生元,验证了其靶向干预策略的有效性,为阿尔茨海默病的预防与治疗带来新曙光。

回顾华大的微生物组学研究征程,是一条清晰的“认知-应用”循环上升路径。从资源构建到方法创新,从解码肠道到绘制全身图景,最终推动实现精准干预。每一步突破,不仅是对生命微观宇宙认知的深化,更是向“基因科技造福人类”使命的扎实迈进。

在华大,每一款产品在正式面世之前,都必须经过一道特殊的“内测”流程——以华大集团董事长、联合创始人汪建为代表的管理团队会亲身参与产品试验,内部员工也同步试用。

我们深信,唯有经过内部严格、反复验证的产品,才具备推向市场的信心与底气。这不仅是一种责任,更是华大对科学精神的践行——以自身为起点,用真实数据说话。

未来,结合时空组学、细胞组学、合成生物学、人工智能等技术与国际合作,华大将继续探索以人体共生微生物为手段和靶标的精准干预健康的崭新路径,为人类健康管理与疾病防治提供更多、更有效的解决方案。