虽然鹰嘴豆(Cicer arietinum L.)是世界第三大豆类作物,是50多个国家人们重要的蛋白、膳食纤维和微量元素的来源,但是相对小麦、水稻和大豆来说,在基础研究和育种实践方面,鹰嘴豆都只能算是“小众”作物。

针对这样虽然“小众”,却对保障发展中国家粮食安全至关重要的作物,如何借鉴其他作物的研究经验,借助新技术开发新方法,更加高效地推动我们对它的认知并指导育种实践,意义重大。

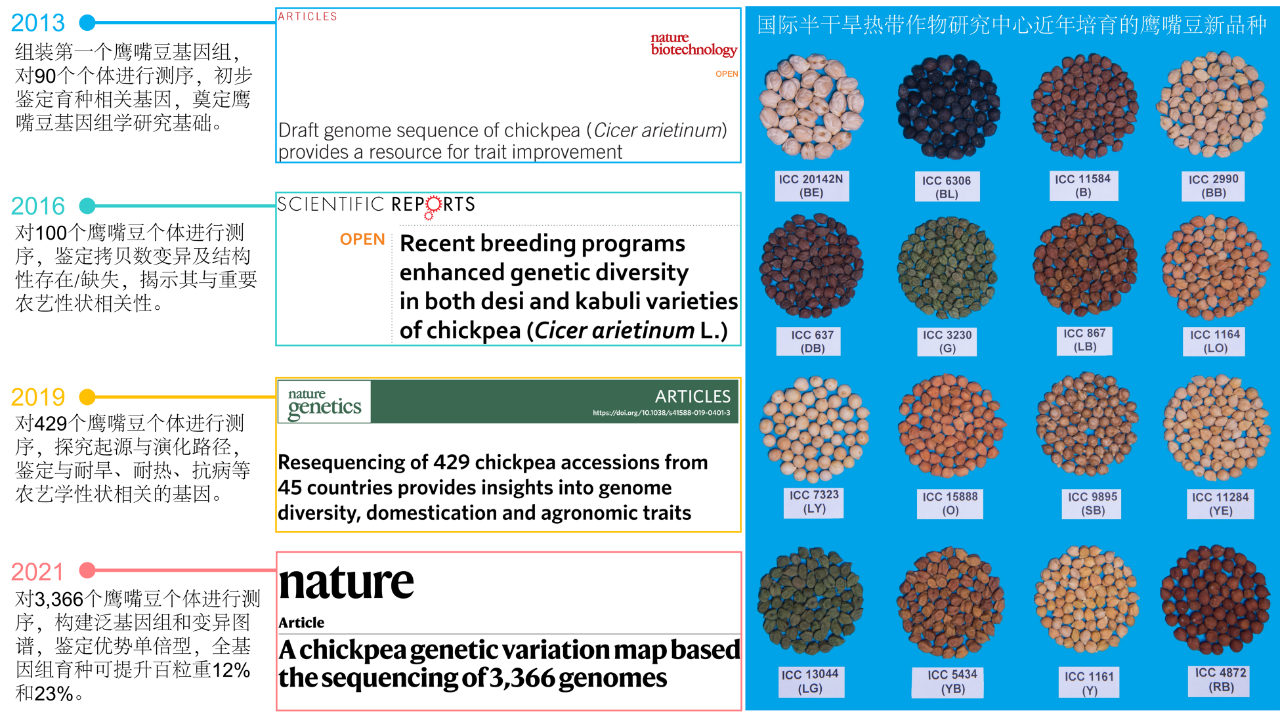

种子的形态反映出鹰嘴豆具有很高的遗传多样性,积累和利用基因组数据,对鹰嘴豆的改良至关重要。(图片由国际半干旱热带作物研究中心提供)

北京时间11月11日,国际顶级学术期刊《自然》(Nature)在线发表了题为《全球3,366 份鹰嘴豆种质的遗传变异图谱》的研究,通过对鹰嘴豆全球种质资源开展大规模基因组测序和分析,加深了我们对于鹰嘴豆的认识,也推动了鹰嘴豆的育种实践。

Nature 网站截图

国际半干旱热带作物研究中心作物加速改良研究计划主任,该研究项目负责人拉吉夫-瓦尔什尼( Rajeev Varshney) 教授说:“这项研究提供了鹰嘴豆遗传变异的完整图谱,是非常重要的资源,这些资源让我们进一步认识鹰嘴豆,也提供了更高效的鹰嘴豆改良路线图。”

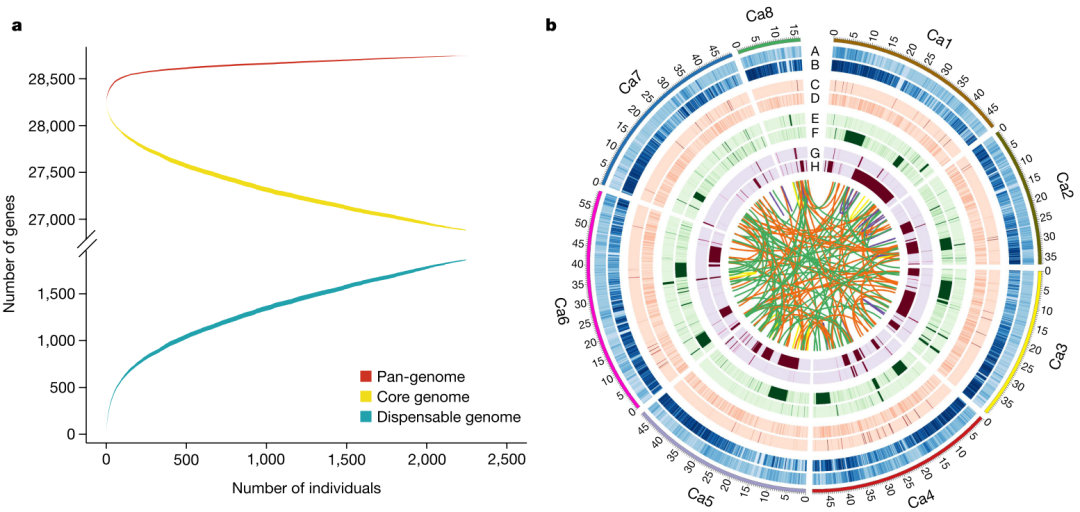

研究团队利用此大规模基因组数据集,阐释了鹰嘴豆的起源和驯化。大约12,600年前,人工培育的鹰嘴豆与其野生祖先 Cicer reticulatum 分化,早期驯化过程中的遗传瓶颈持续了大约1000年,随后鹰嘴豆从驯化地往多个地区扩散开来。该研究从全基因组数据确认了鹰嘴豆从新月沃地起源,进而分两条路径分别扩散到南亚和东非,以及地中海地区(可能通过土耳其)、黑海和中亚(直至阿富汗)。

进一步地,针对16个重要农艺性状,研究人员提出了三种基于全基因组数据的预测方法来预测鹰嘴豆的生产能力,并证明了这些方法可以提高“百粒重”这一个关键的产量性状,并预测增加 12% 到 23%。因此,无论是避开导致品种衰减的基因型,整合优势基因型,还是全基因组选育方法,都正在成为鹰嘴豆育种实践中的高效手段。

华大基因研究员,该文章通讯作者刘心总结到:“非常荣幸华大能够参与到鹰嘴豆基因组项目这样的国际大科学计划中。从2013年第一个鹰嘴豆参考基因组发表开始,我们合作开展了一系列基因组研究,都是建立在前期种质资源搜集和性状调查基础上,利用大规模测序平台和生物信息分析平台完成的,我们也在开展进一步的基因组研究。鹰嘴豆的基因组研究,及其推动的育种实践,为更多作物的改良指明了方向,也为粮食安全问题的解决提供了新的解决方案。”

自2013起,华大参与的一系列鹰嘴豆基因组研究和标志性成果。基于基因组数据的育种方法,进一步推动了鹰嘴豆育种实践的发展,已经辅助国际半干旱热带作物研究中心育成了多个鹰嘴豆品种(新品种的种子照片由国际半干旱热带作物研究中心提供)。

- A chickpea genetic variation map based on the sequencing of 3,366 genomes | Nature