2014年12月12日,华大主导并联合来自20多个国家的80多家机构的200多名科学家共同完成了一项鸟类大型研究,对48种鸟类进行全面的基因组学研究,揭开了争议数个世纪的现代鸟类系统发育关系之谜。成果以专刊形式集中发表,其中,8篇刊登于Science鸟类专刊,20篇刊登于Genome Biology、GigaScience等杂志。

鸟类起源于约1亿5千万年前侏罗纪时代的兽脚亚目,是恐龙唯一的现存后裔。作为白垩纪物种大灭绝事件中的幸存者,其后在短期内经历了一次超级物种大爆发。目前鸟类拥有约10500个物种,是四足类脊椎动物中物种最丰富的一个纲。

物种从何而来,如何演化,如何发展,是生物演化研究中最基础的问题。然而,现代鸟类的演化历史和亲缘关系这一最基本的问题却是困扰了学界数世纪的未解之谜。从恐龙演化到现代鸟类发生了许多变化,在分子层面上是如何体现的?鸟类在基因组上与其它脊椎动物相比有何异同?鸟类各种生物多样性背后的分子机理是什么?

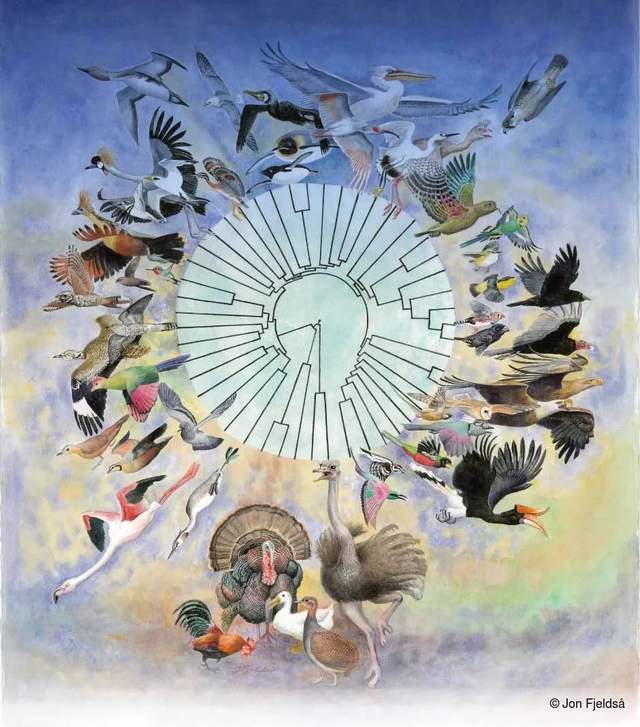

为了回答这些问题,华大联合美国杜克大学、霍华德休斯医学研究所等多家机构,与丹麦自然历史博物馆发起的国际鸟类基因组联盟共同完成了48只鸟类物种的基因组测序、组装和全基因组比较分析。这48只鸟包括乌鸦、鸭、鹦鹉、企鹅、朱鹮、啄木鸟、鹰等,囊括了现代鸟类的主要分支。基因组的应用使我们有机会了解历史,回答这些最根本的科学问题。

48只鸟类的全基因组研究

现代鸟类在早期发生了快速的物种大爆发,因为这一快速扩张的时间很短,没有演化出足够多的序列差异,因此很难“利用少量的基因特征”区分早期分支的亲缘关系。

为了更准确地了解鸟类之间的关系图谱和分化时间,科学家们通过全基因组数据来构建鸟类的物种演化树。全基因组分析结果提示,现代鸟类的扩张发生在6600万年前的大灭绝事件前后。之前的一些研究推测现代鸟类扩张应该发生在大灭绝事件之前的1000-8000万年,而全基因组分析的结果推翻了之前的结论。

同时,研究发现鸟类祖先从爬行动物中分化出来后丢失了成百上千的基因。丢失的基因在人类中有重要的功能,比如维持生殖系统,骨骼生成和肺部系统等。通常,人们认为演化过程中,新的遗传物质是生物演化出新表型必不可少的条件,但鸟类的演化过程提供了特殊的证据说明基因的丢失有时能引发新表型的出现。

项目还分析了鸟类一些特有性状的相关基因,如对鸣禽的鸣唱学习的研究。科学家们发现,具有鸣唱学习能力的鸟类(如鹦鹉和蜂鸟等)大脑中相关的基因调控回路与人类大脑中语言相关区域呈现出趋同的表达和演化;而鹦鹉在一套鸣唱学习系统中还会嵌套着另一个鸣唱学习系统,这也许也是它们具有模仿人类语言能力的原因。

此外,研究者还分析了鸟类基因组中与飞行、羽毛、视觉、饮食、生殖、病毒等方面相关的基因,这项研究极大加深了人们对鸟类基因组演化以及其生物多样性的分子机理的认识,在鸟类研究领域具有里程碑式的意义。

二期研究再突破

继2014年鸟类专刊科研成果发表后,华大持续深耕鸟类基因组研究。2020年11月12日,华大联合昆明动物研究所等机构在Nature上以封面形式发表了两篇文章报道鸟类基因组研究的最新结果。研究团队发表了363种鸟类基因组数据,同时通过这一数据建立了无参考序列下多基因组比对和分析的新方法,这一新方法为深入了解基因组多样性的演化奥秘提供了契机。

传统的比较基因组学分析依赖于某个基因组作为参考序列建立全基因组比对,这一方法存在两个弊端:一是因为受制于参考基因组而无法识别出其他物种特异序列或者其他物种之间的差异序列,二是因为只获取单拷贝同源区域而丢失了由分支特异复制事件所带来的一比多或多比多的同源区域。

针对此问题,研究团队建立了适用于多物种且无参考基因组的比对算法——Cactus。这一方法成功解决了现有多序列比对软件的弊端,也极大的提高了跨物种的比对效率,减少了由于与参考物种遗传距离差异引起的比对偏好和序列丢失。

例如,363只鸟类基因组构建的全基因组比对序列总长为981Mb,比2014年以鸡和斑胸草雀为参考基因组构建的48只鸟类全基因组比对序列在长度上提升了149%。

借助Cactus这一算法,研究团队建立了更加完善的同源基因集合,还开发了一套鉴定任意演化分支特异获得和丢失序列的方法,进而完整描绘出鸟类物种谱系基因组动态演化图谱。

从鸟类基因组研究,到地球生物基因组计划

鸟类是陆栖脊椎动物中物种最丰富的一个纲,遍布全球绝大多数陆地和浅水生态群落,是种群遗传学、神经生物学、动物发育学和保护生物学的重要研究模型。无论是过去还是将来,鸟类研究对人类都有着重大的价值。

2015年6月4日,由华大、哥本哈根大学和杜克大学主导的国际鸟类基因组联盟宣布正式启动了 “万种鸟类基因组计划”,旨在构建约10500种现生鸟类的基因组图谱,实现对鸟类生命之树的数字化重建、揭示所有现生鸟类种群的演变历史等。以上提到的2014年Science专刊及2020年Nature封面文章分别为“万种鸟类基因组计划”的一期和二期成果。

科学保护和利用生物多样性资源,离不开对物种遗传组成及演化规律的认知。利用基因组学相关技术,我们有机会破译地球上所有现存物种的基因组,以回答与生命演化及生物多样性形成有关的基础科学问题

因此,2017年,来自中国、美国、英国等多个国家的科学家联合发起了“地球生物基因组计划”(The Earth BioGenome Project,简称EBP)。该计划力求聚集全球各领域的科学家,在未来30年内完成地球上150万种生物的基因组测序,对地球生命系统进行全面地解读,这对保护和利用生物多样性有重要意义。

这也是目前世界上规模最大的生命科学科研计划,将促使人类从基因信息角度对地球上广泛存在的生物有更深入的认识。

作为EBP 的发起方之一,华大在该项目中承担了多个子项目,成果累累。仅2021年,华大已完成超过1000个物种的基因组测序组装,并发表于Nature、Nature Communications、PNAS、Molecular Plant、Science Bulletin 等多个权威学术期刊。

此外,华大还发起并资助了一系列针对不同生物类群的大型国际合作计划,如旨在推进植物相关基础科研、育种及农业应用发展的万种植物基因组计划(10KP),旨在推进脊椎动物的起源、演化及发育学研究的万种鱼类基因组计划(Fish 10K)等。

未来,华大将依托生命科学的力量,在生物多样性相关研究持续发力,在科研的道路上精耕细作,力争取得更大的突破与成果,用科学有效、可持续的方法,为人与自然的和谐相处提供助力。

- EN