你知道中国科学家在去年发现了绿色植物的第三个门类,并命名为“华藻门”吗?盘点接近尾声,今天,就让我们一起来回顾一下持续深耕科研的深圳华大生命科学研究院(以下简称“华大研究院”)在过去一年里的突破性进展。

你,准备好和科学家们来一场思想碰撞了吗?

时空组学技术全球领先,兼顾超高分辨率和全景视场

2020年,华大研究院自主研发的时空组学系列工具实现全面突破。相比国际上同类技术,华大的时空组学技术是全世界唯一一项能同时实现“亚细胞级分辨率”和“厘米级全景视场”的技术,并可以实现基因与影像同时分析。目前,华大已经在单细胞和时空组学方向实现工具自主可控,通过在生命时空图谱、物种演化、疾病诊断和治疗等领域规模化应用,未来将全面提升人类对生命的认知和推动疾病重新定义。

2021年1月,时空组学被《自然-方法》(Nature Methods)杂志列为2020年度技术。作为领域的主要推动者之一,华大集团CEO、华大研究院院长徐讯代表华大介绍了自主研发的时空组学技术,并指明时空组学技术未来的应用方向。

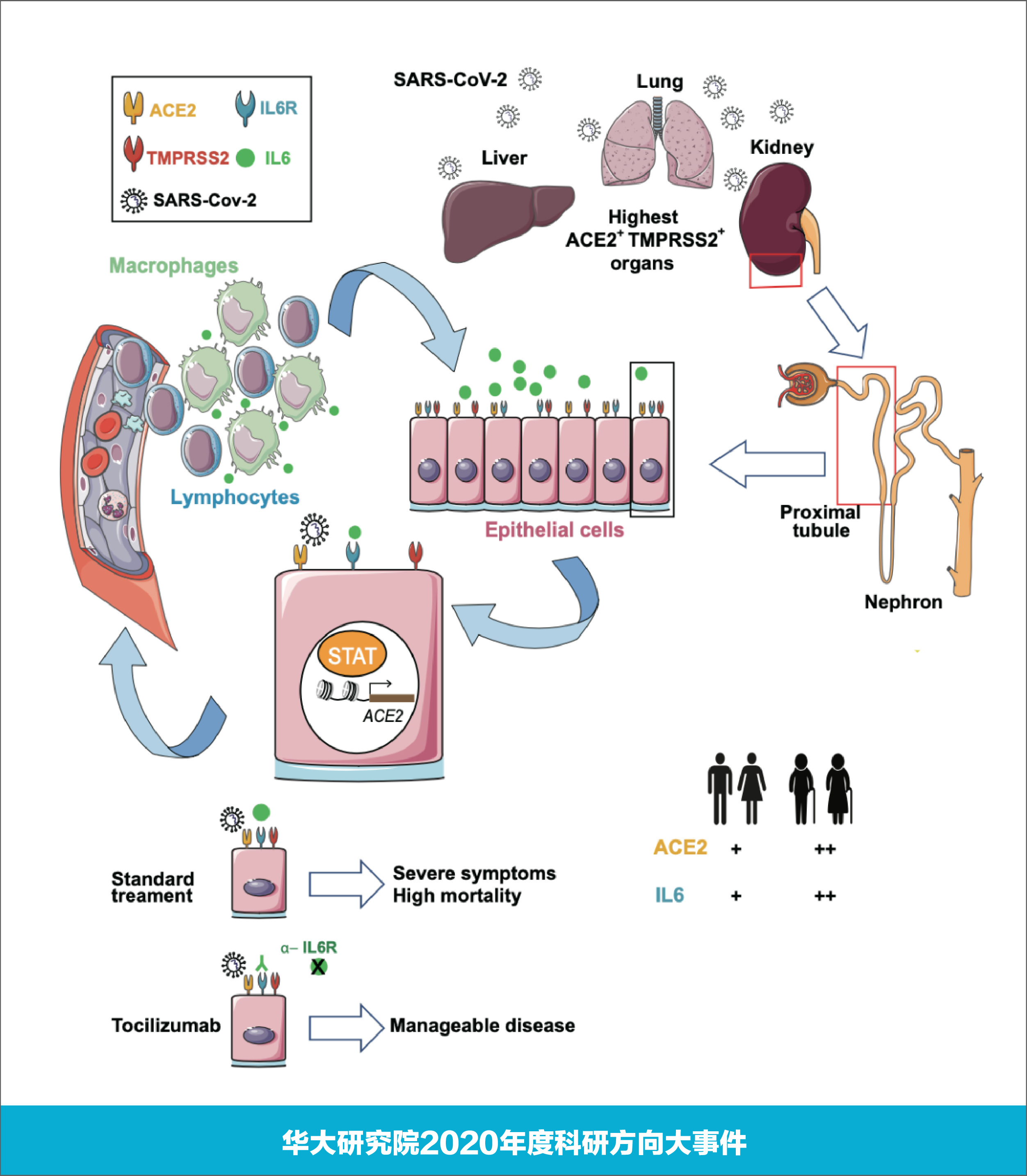

科研成果和技术双突破,新冠科研攻关助力疫情防控

新冠疫情爆发后,为了第一时间揭秘新冠病毒及其感染机制,寻找预防和治疗的方法,华大科研人员于2020年大年初一逆行疫区,开展新冠疫情科研攻关,并在之后与包括疾控部门及医院等在内的二十余家单位展开合作,在病毒核酸快速检测,病毒基因组测序和变异监测,人群基因组易感性,病毒感染机制,抗体与疫苗等领域开展科学研究,并取得了系列科研成果,实现了基于CRISPR和数字微流控的核酸快速检测技术,公开发表新冠相关科研成果30余篇。

这些成果为人们全面认识新冠病毒,揭示感染机制,理解临床症状,寻找防控治疗方法等提供了重要的工具和思路。

高通量合成仪实现自主研制,亮相合成生物产业大会

华大高通量合成仪基于高通量并行合成技术原理,完成自主知识产权研制与硬件迭代升级,装备多项性能参数全球领先:通量较市占率最高设备提升10倍;合成产物产率达pmol级别,较已有高通量装备提升3个数量级,相关仪器于2020年6月亮相合成生物产业大会。

同时,华大研究院联合深圳国家基因库完成自主合成仪3类重要合成产品(基因合成/捕获探针/测序标准品)的研发,获得产品使用方认可,已成功转产。掌握高通量高性能自主知识产权合成仪研制能力并实现性能提升,将标志着我国在合成生物学领域关键“卡脖子”技术的重要突破,成为生命科学高端设备研发的又一重大进展,保障合成生物产业自主发展。

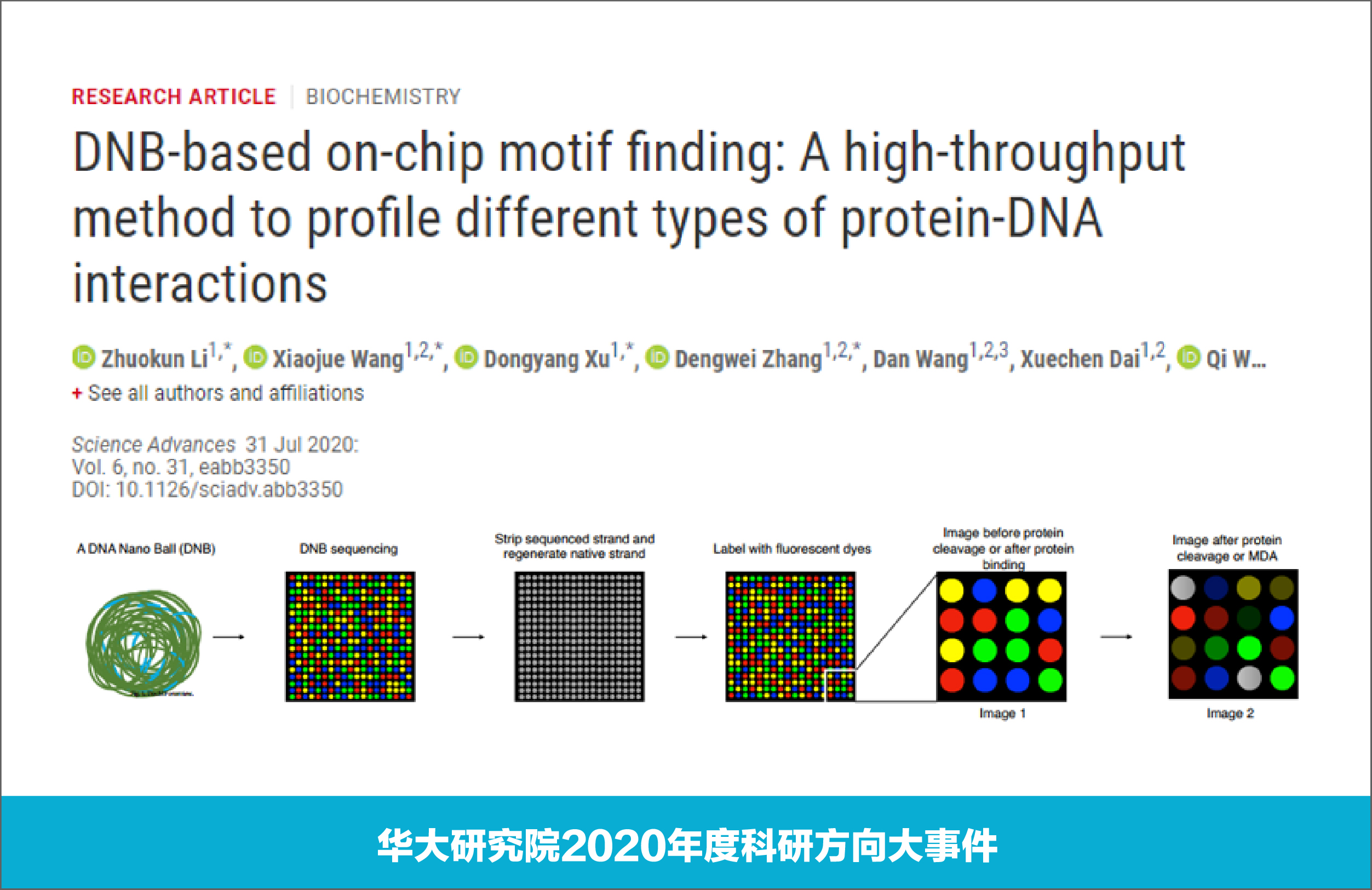

拓展新型编辑系统,充实基因组编辑自主工具库

华大采用独特的高通量挖掘新编辑工具方案,能快速对成百上千的新系统进行功能性筛选。随后,利用自主研发的基于华大DNB测序芯片的DocMF工具,仅用传统PAM鉴定方案1/10不到的时间完成新型CRISPR-Cas系统的PAM原件鉴定,一张可达十亿级别通量的芯片可同时检测出多个系统的PAM。此外,DocMF也能高通量、高深度地检测体外脱靶位点及其强弱,为新型基因编辑系统的安全性检测进行必要的技术补充。2020年7月,该技术在国际著名期刊《科学进展》(Science Advances)杂志在线发表(点击查看文章)。同时,项目组也针对研发人员对脱靶效率评估的需求设计了一键式的CRISPR-Cas介导的突变分析网站-Off-Detector。

利用这些自主工具,华大已成功筛选到多个具有活性的编辑系统,其中有多个小Cas蛋白。新工具也大大拓展了PAM位点,丰富了华大自主基因编辑工具库,为基因治疗、育种等基因改造工程奠定坚实基础。

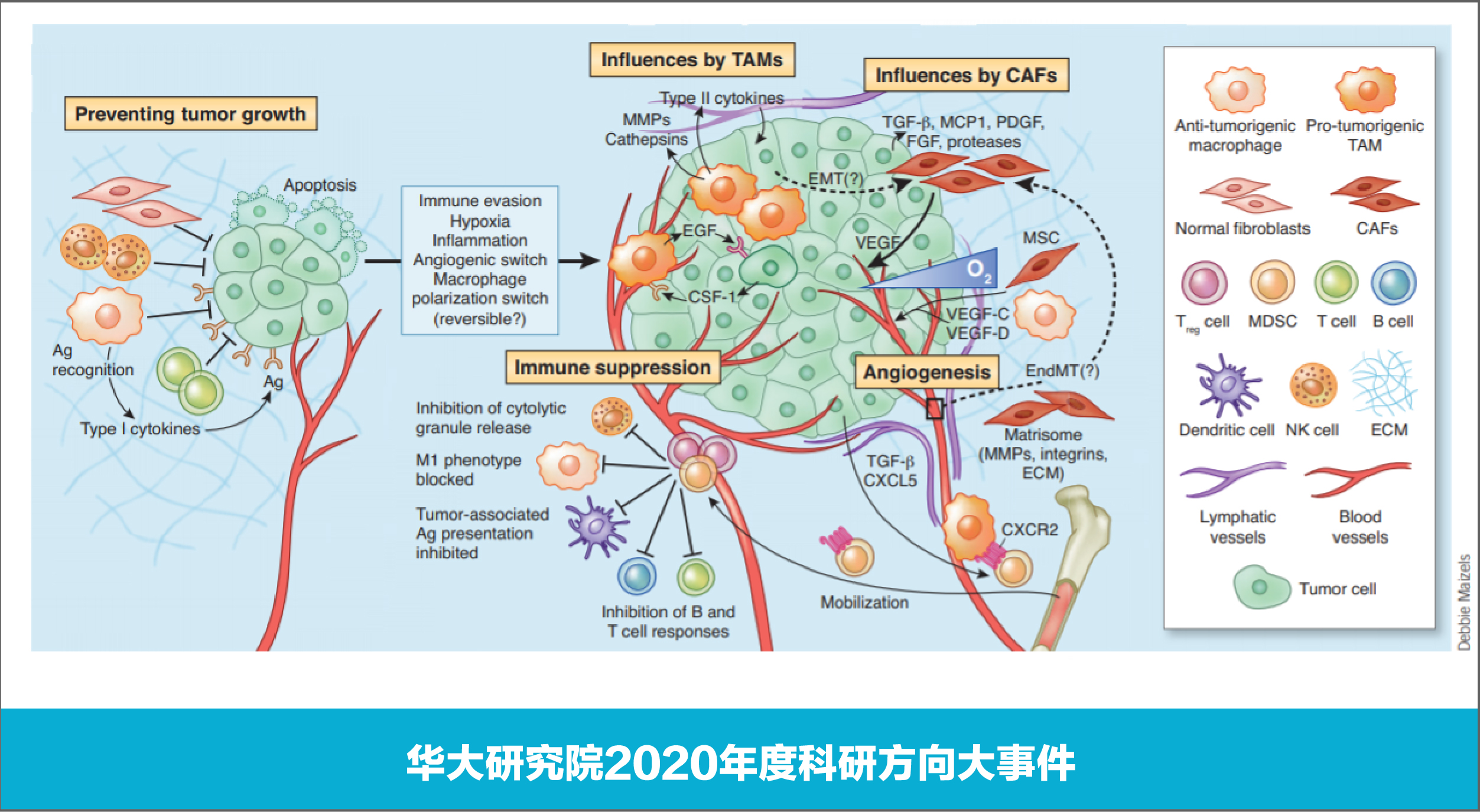

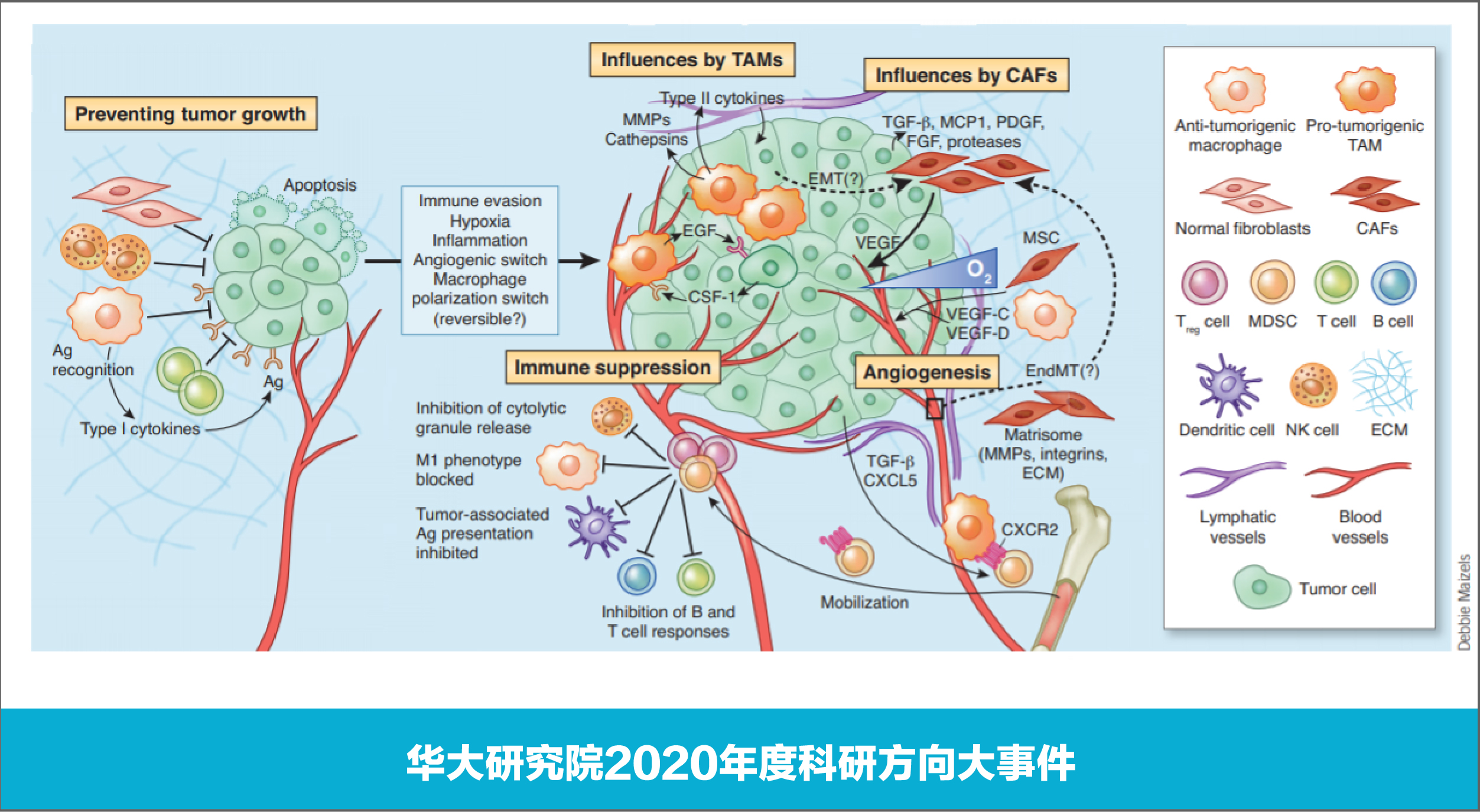

深度解析免疫微环境,助力癌症精准医学

长期以来,肿瘤微环境都是肿瘤研究中的一个关键方向,华大研究院联合复旦大学附属中山医院、中山大学肿瘤防治中心、广东省人民医院、天津市肿瘤医院等单位,利用组织和单细胞空间多组学技术,对癌症发生的各个阶段,包括癌前病变、肿瘤复发、肿瘤发生与转移、治疗效应与耐药进展,肿瘤细胞与微环境细胞共演化(co-evolution)现象进行精细描绘,深入解析免疫微环境的演化在促进肿瘤进展中的机制,为肿瘤的精准临床诊断和治疗积累丰富的单细胞组学图谱资源,为肿瘤新药研发、个体化预后判断及实时监控提供新思路。相关研究成果发表在Cell,Cell Research,Journal of Hepatology,Nature Communications,Clinical and Translational Medicine等杂志。

癌症免疫微环境的相关研究,对了解肿瘤发生发展的机制具有重要意义。单细胞多组学和时空组学新技术的突破,以及癌症多维大数据的积累,将进一步变革人们对不同肿瘤生物学机制的理解,助力提升精准医学水平。

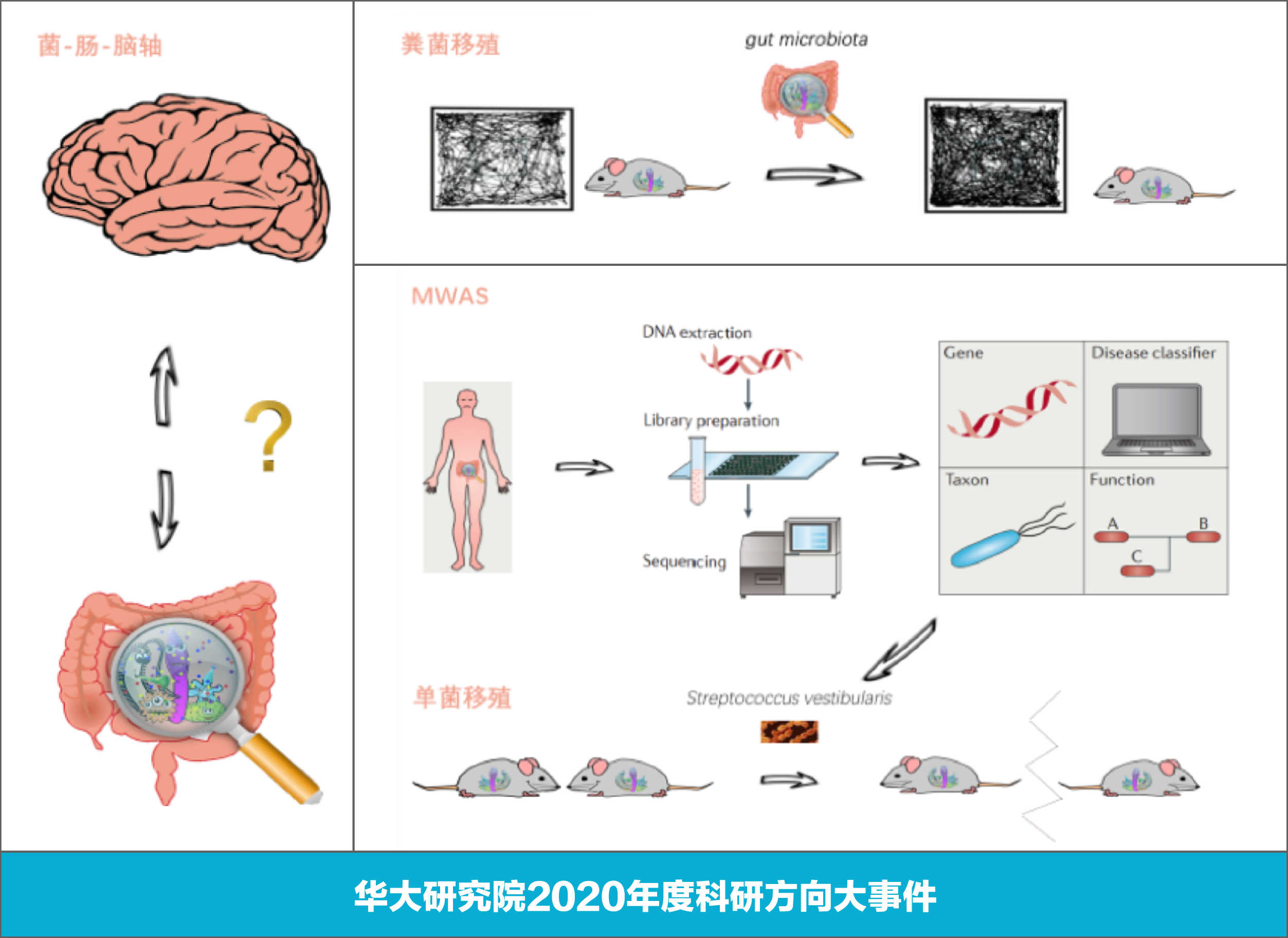

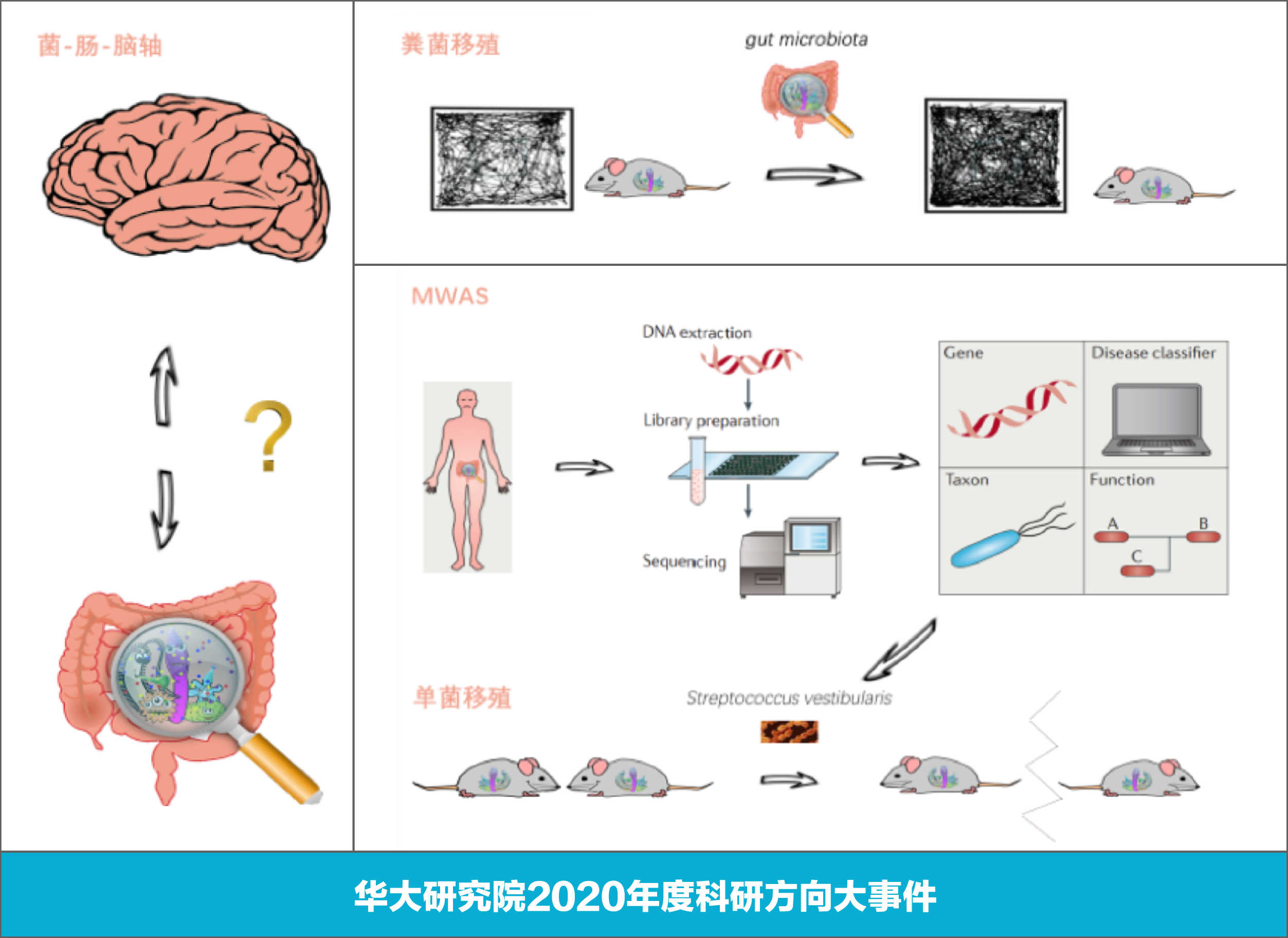

宏基因组关联分析助力精神分裂症研究

精神分裂症是一种严重的精神疾病。遗传变异和环境因素共同作用可能是导致该疾病发生的重要病因。其中,肠道微生物与精神疾病的关系近年来受到国内外学者关注。

2020年3月,华大研究院与西安交通大学第一附属医院合作在《自然通讯》(Nature Communications)上发表“菌-脑轴”研究成果。(点击查看文章)研究人员通过宏基因组鸟枪法测序结合宏基因组关联分析,对精神分裂症患者和健康人的肠道菌群数据进行分析,全景展现了精神分裂症患者肠道菌群结构和潜在影响大脑功能的途径。临床上,我们发现了26种可以作为精神分裂症诊断的生物标记物的菌种。研究人员将前庭链球菌移殖给健康小鼠,发现其能导致小鼠精神运动兴奋性增加和社交障碍等行为异常。这是继2019年该研究团队首次在小鼠模型上揭示精神分裂症患者肠道微生物可调节小鼠代谢通路,并诱导小鼠出现精神分裂症相关行为后又一成果。本研究展示了宏基因组鸟枪法测序和关联分析方法在微生物-脑轴领域研究的重要性,也体现了肠道菌群作为精神性疾病临床精准诊断和用药指导的必要性,为后续持续推进基于肠道菌群的精神分裂症新型精准药物研发和转产奠定基础。

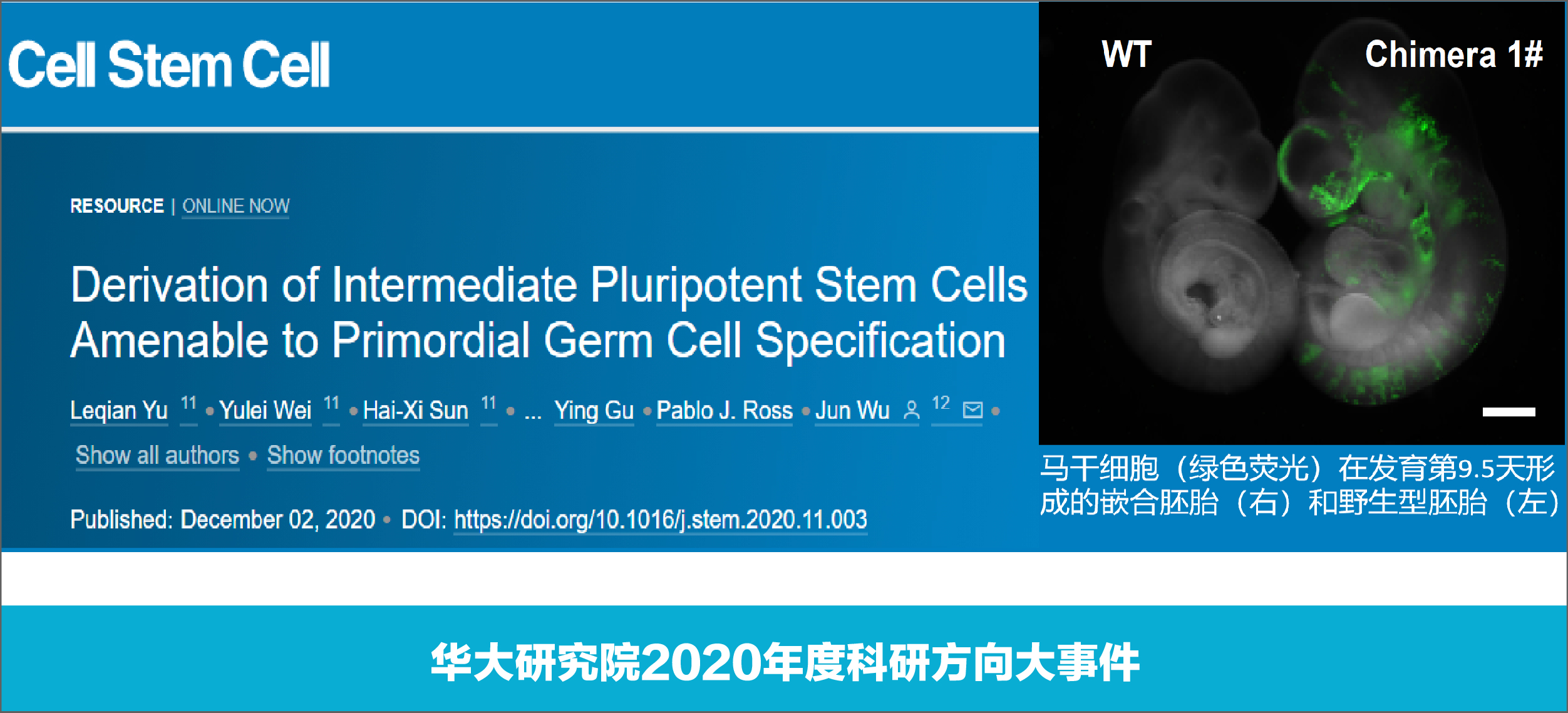

建立具有中间态特征的稳定干细胞系

2020年12月,美国德克萨斯大学西南医学中心和华大研究院团队首次在多个物种中建立了具有“Formative”特征的稳定干细胞系,相关成果发表于《细胞-干细胞》(Cell Stem Cell)杂志。(点击查看文章)

在过去的研究中,科学家们发现多能干细胞可被划分为Naïve和Primed两种状态,分别代表体内胚胎着床前、后的两种状态。2017年有科学家提出介于Naïve和Primed之间可能存在着一种新的状态,但科学界尚未发现有一种稳定的细胞系具备Formative的主要特性。在该研究中,研究团队首次建立了具有Formative特征的稳定细胞系,并通过实验和多组学数据证实该细胞系是一种介于Naïve和Primed之间的细胞状态,可以高效嵌合且能转化为原始生殖细胞。使用完全相同的诱导培养条件,该团队已从成体细胞中重编程诱导得到了人及马的Formative-like诱导多能性干细胞系(iPSCs),从马及小鼠的胚胎中,分离出马和小鼠的Formative-like胚胎干细胞系(ESCs)。其中马的细胞系为世界首次分离诱导的马胚胎干细胞及诱导多能干细胞,且马的Formative特征的干细胞系具有高效的种间嵌合效率。该研究结合实验数据和生物信息学分析,为研究哺乳动物多能性以及研究调控原始生殖细胞分化的分子机制开辟了新途径。

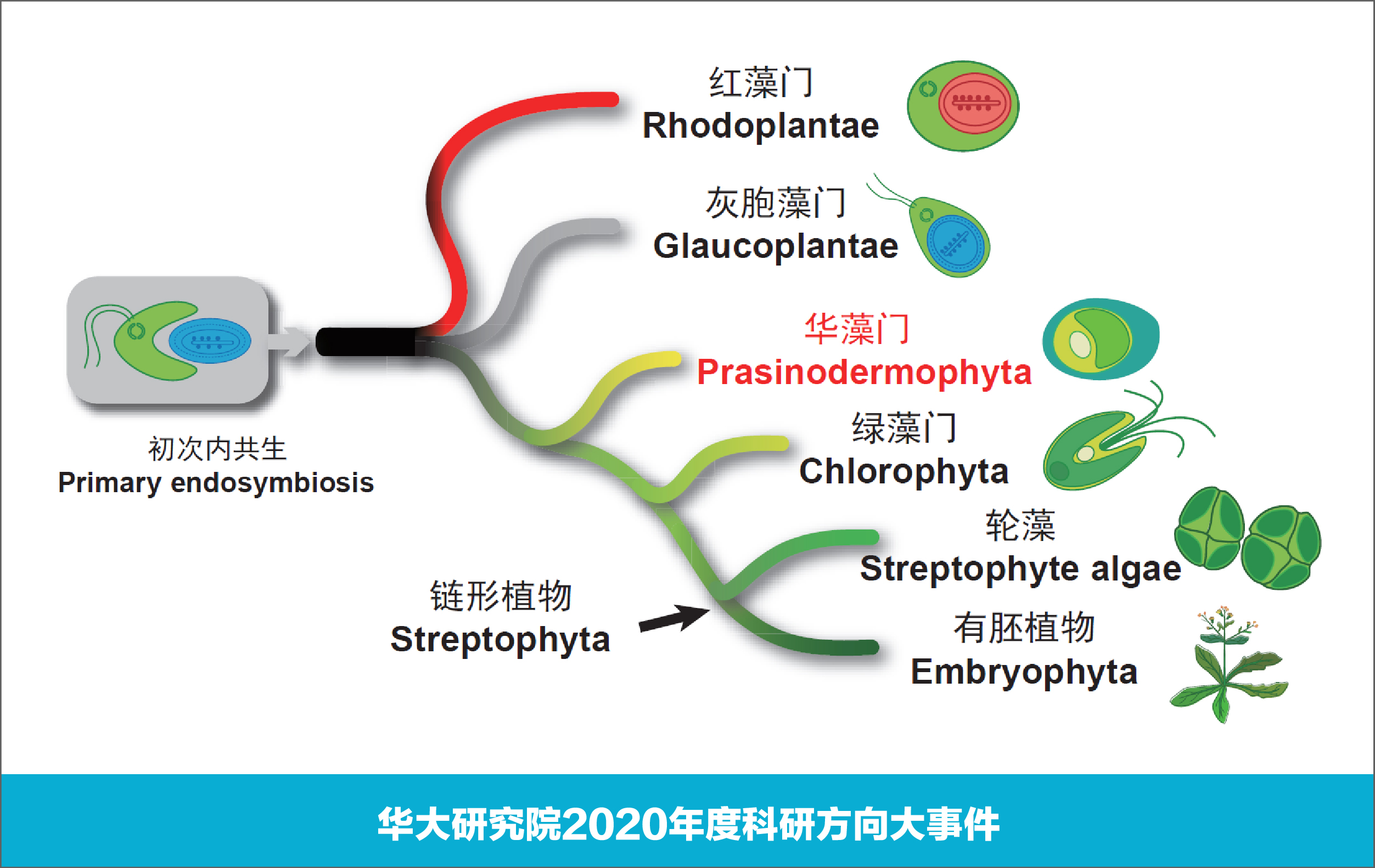

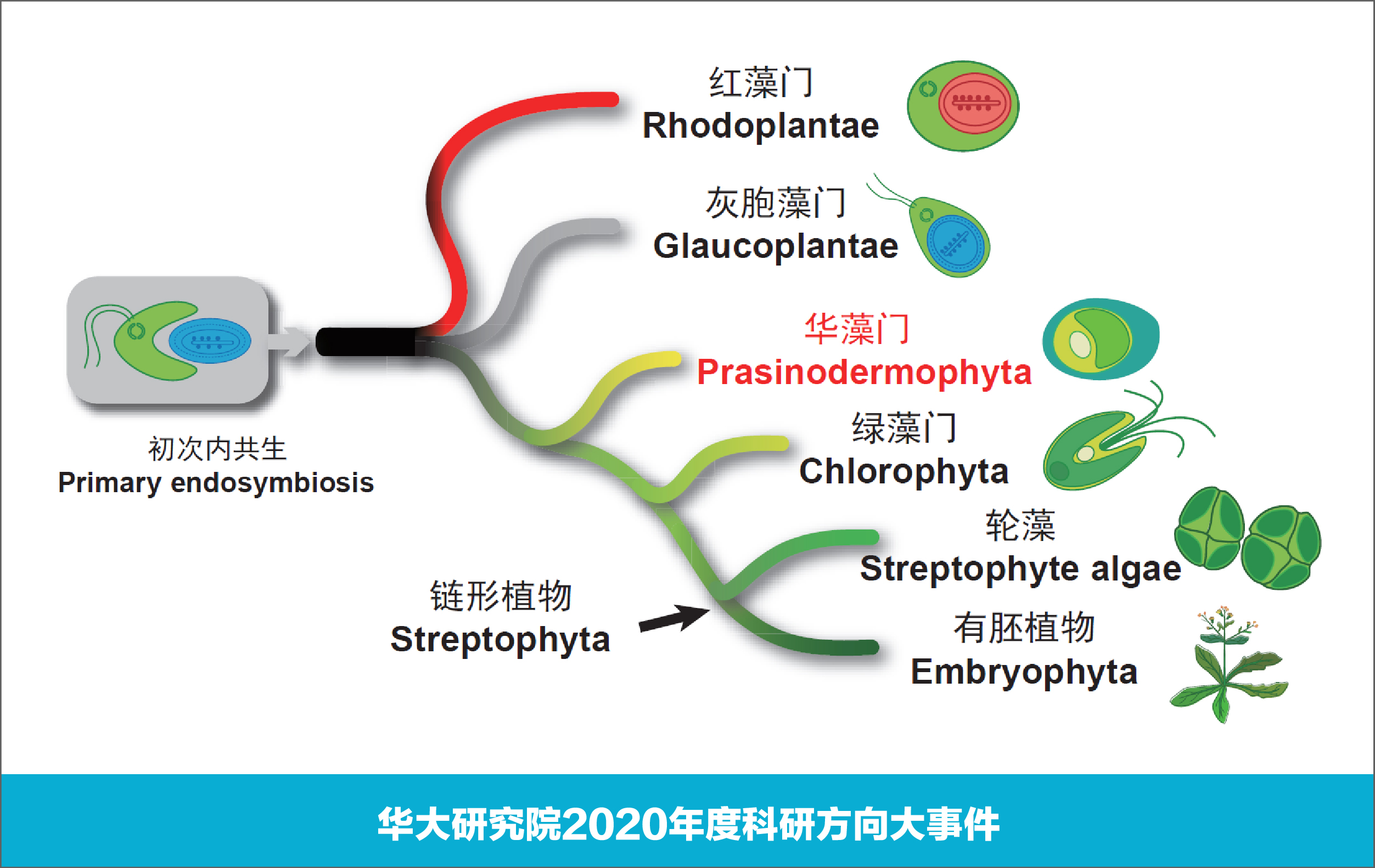

科学家首次发现绿色植物界的第三个门类——“华藻门”

2020年6月,华大研究院联合德国、丹麦与比利时等团队通过对一种单细胞浮游绿藻Prasinoderma coloniale CCMP 1413进行系统研究,确定了该物种属于绿色植物最早分化出来的一个新门类,这是中国科学家首次在物种“门”这一高级别分类上的突破性发现,科学家们将该门类命名为“华藻门”Prasinodermaphyta。相关成果发表于国际著名期刊Nature Ecology & Evolution。(点击查看文章)

“华藻门”的发现将彻底改变绿色植物的分类。此前绿色植物主要包含两大门类:链型植物(包含轮藻门和所有的有胚植物)和绿藻门,“华藻门”将成为绿色植物的第三个门类,同时现行的植物界14个门类将改写为15个门。这为科学家们探索绿色植物的起源、进化过程、以及与生态环境之间的关系等方面提供了新的方向。

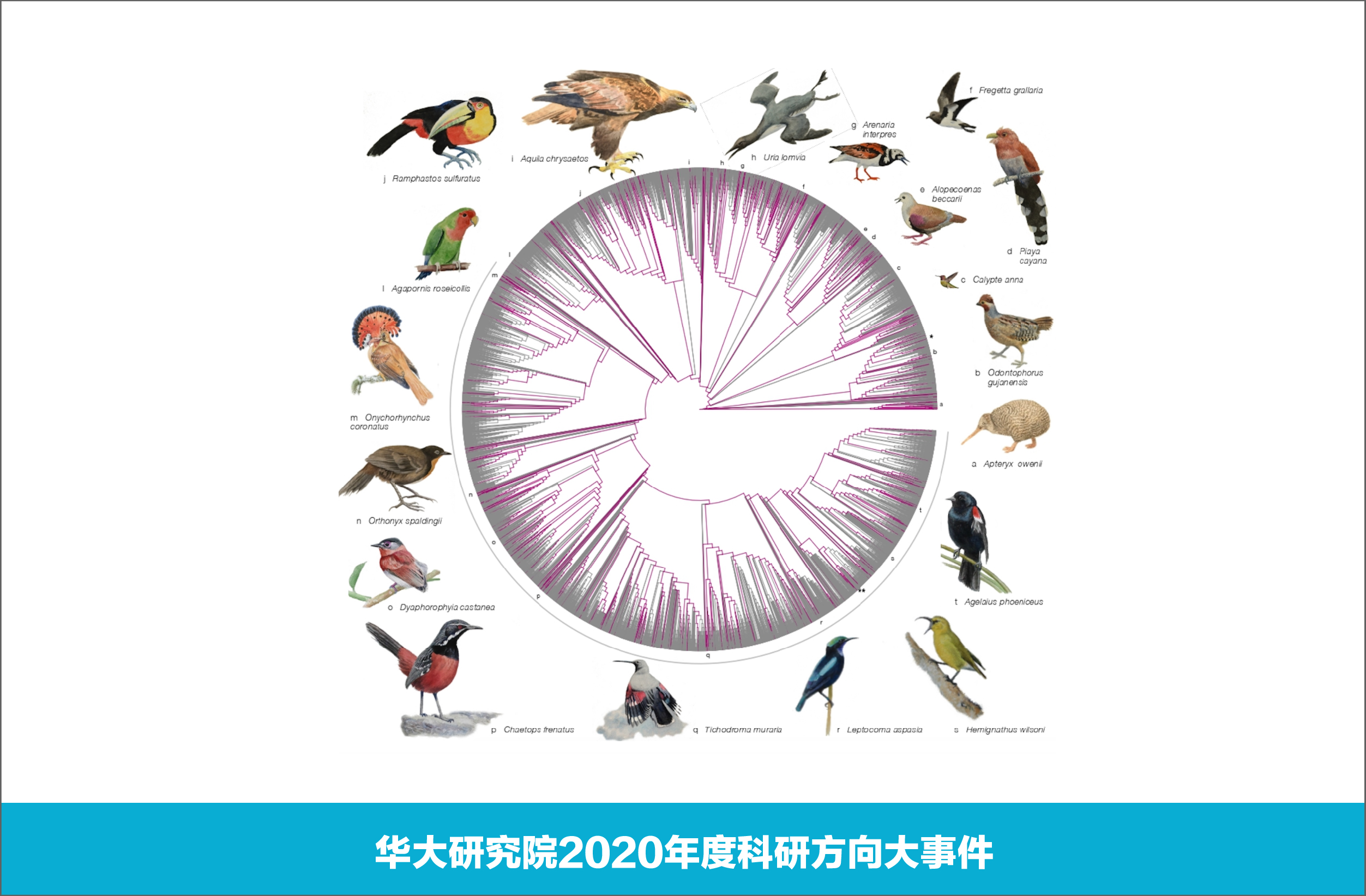

363种鸟类基因组数据研究登Nature封面,进一步揭示基因组多样性演化奥秘

2020年11月12日,华大研究院生物多样性团队、昆明动物研究所等单位联合在国际著名期刊《自然》(Nature)上同期以封面形式发表了两篇文章报道万种鸟类基因组计划第二阶段(科级别)最新研究结果。(点击查看文章)研究团队发表了363种鸟类基因组数据,同时通过这一数据建立了无参考序列下多基因组比对和分析的新方法,并基于这一新方法阐明了密度物种取样对生物多样性研究的重要性,为深入了解基因组多样性演化奥秘提供了契机。

目前发表的研究成果是该计划第二阶段科级别的最新研究成果。科研团队从现存鸟类的科阶元中选取代表性鸟类物种,共计获得363只鸟类的全基因组数据覆盖92%的科阶元,其中267个物种的基因组数据为首次发布。项目所使用的样品主要来源于全球多个博物馆所保存的鸟类组织样品,包括一些稀有和濒危鸟类物种。